墨付けをする理由

随分久しぶりのブログです。

これから又、更新して行きます。

今回は墨付けをする理由。

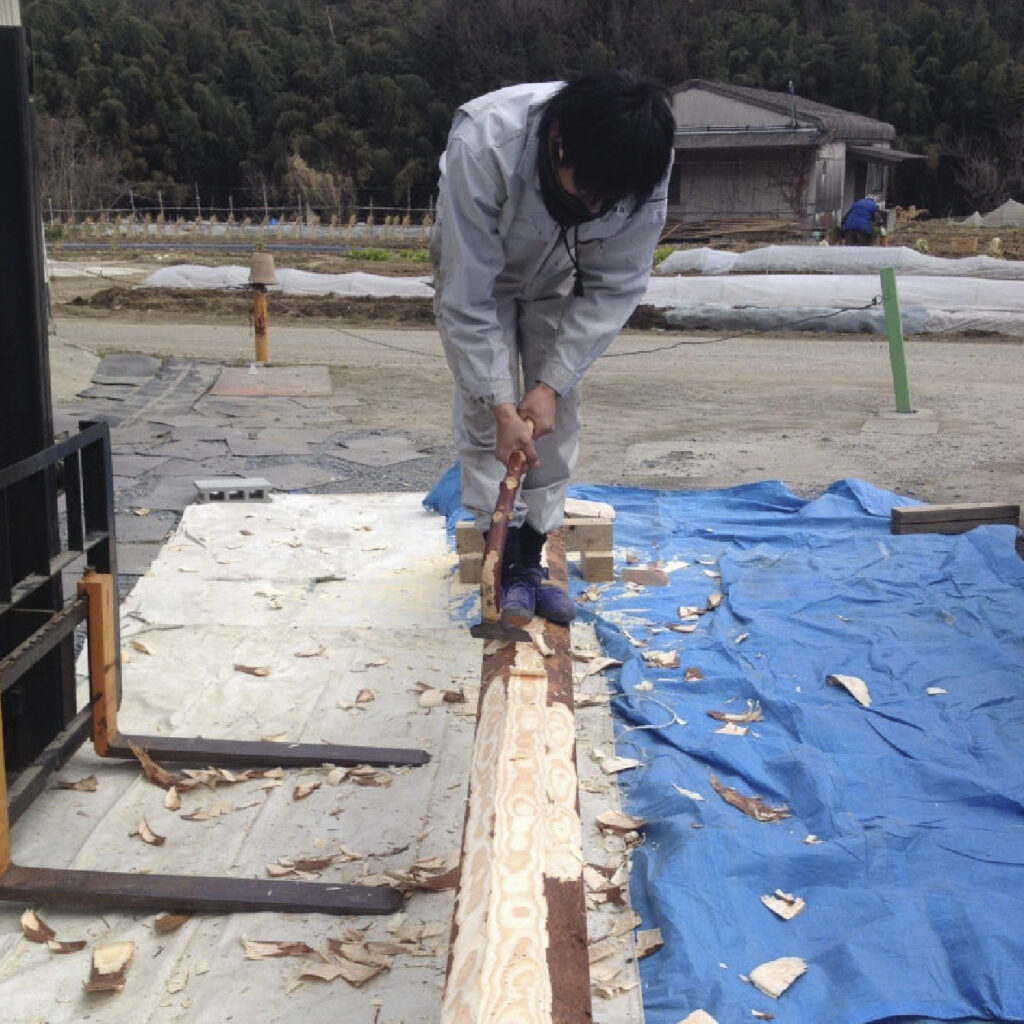

墨付けと言うのは、家を建てる際に軸組みになる材木に寸法通りの

しるしを付けて行く作業の事です。

これを基に刻みと言って、加工をして行くので、墨付けが間違っていると家が建たなくなるので、

とても肝心な作業です。

ですが、ここ15年程前からプレカットと言う、墨付けに変わるやり方が出てきました。

プレカットと言うのは、プレカット工場で機械でしるしを付け全て機械で加工してしまうやり方です。

最近の住宅のほとんどはプレカットが主流になってきていて、墨付けをして家作りをしているのは、1~2割程度でしょうか。

墨付けよりも工期もかからず、予算も少なくて済むプレカット。

早い、安いが優先して失ってしまうものもあるのではないでしょうか。

そこで墨付けとプレカットの違いを考えてみました。

①木を見る

墨付けとプレカットの一番の違いと言えば、まず言われるのが「木を見る」と言う事。

我々、大工が墨付けをする時、まずする事は「木取り」と言って何処の部分にどの木を使うかと言うのを決めていきます。

1本1本、板図を見ながら番付と言われる印を入れていきます。

それぞれ材木の癖を見ながら、この木はこう使ってやろうと考えながら選んで行きます。

土台や梁などは荷重を受けるのでむくらせて使う事や、柱などは木目によって反りが出る場合があるので、それを相殺する様に使ってやったり、外部に出る所は元と言って、赤味が多く痛みにくい木の根っこの方を使ったりと様々な事を考えながら木取りをしていきます。

やはり材木は天然のものなので、それぞれの癖があり、その癖を見抜きながら家として組み上がった時に、締まって強くなる様に組んで行きます。

この木取りの作業がプレカットにはありません。

生産ラインに乗せられた材木が機械に運ばれて、機械によって加工されます。

それぞれの材木の癖を見ずに、材木を加工して組んでいくため、最初は綺麗に組めたように見えますが、年数が経てばやはり差が出てきます。

木取りと言うのは、1000年以上続く日本の木造建築の世界に誇れる技術の一つだと思っています。

これまで先人達が考え、悩みながら受け継がれてきた技です。

②木を組む

材木は鉄やコンクリートと違い、長さや厚みを発注すれば、その大きさの材木がある訳ではありません。

ある程度、決まった寸法がありその大きさの材木を組み合わせて、一つの家を作っていきます。

2m~6m位の長さと、105mm~150mm位の厚みと105~390mm位の成の材木が一般的でしょうか。

それ以上の材木もあるのですが、希少になり割高になります。

その限られた材木で家を作っていくので、当然木を繋いでいかないといけません。

そこで「木を組む」と言う作業が出てきます。

長さを繋いで行く事を「継ぎ手」、方向を変えて繋いで行く事を「仕口」と言い、その継ぎ手や仕口も木の癖やその箇所によって決めていきます。

腰掛けアリ継ぎ、腰掛けカマ継ぎ、台持ち継ぎ、追っ掛け大栓継ぎ、金輪継ぎ、まるで呪文の様な名前ですが、先人達がいかに木と木を組合すのに、強く狂いなく組めるかと、考えられてきた技です。

他にも差口、ホゾ、コミ栓、シャチ栓、鼻栓など、その状況や必要な強度によって使い分けられる様に様々な技法があります。

プレカットは決められた継ぎ手、仕口しかありません。

そのため、無理して組んでいる様な所が多々あります。

機械では加工範囲に限界があるため、決められた継ぎ手、仕口しか出来ないのが現状です。

最近ではプレカット機械も進化してきていて加工範囲が広がってきてはいますが、なかなか課題はたくさんあります。

「木を組む」

より強く、精度良く刻む様になれるには、やはり年月がかかります。

ですが、これをなくして木造建築の将来はありません。

プレカットや金物だけに頼らず、木で木を組む技を忘れていては、木造建築は発展しないでしょう。

③技を伝える

親方が弟子に技を伝える。

弟子はまた一人前になり、自分の弟子に伝える。

こう言ったバトンリレーが木造建築の世界では1000年以上も続いて来ました。

「俺は親方から習ったものをお前に伝える。お前は俺から習ったものをまた次の世代に伝えて行ってくれ」と私の親方から言われました。

やはり大工の本質を教えていく上で、墨付け以上に本質を教えられる事はないと思っています。

プレカットではそれは出来ないのです。

墨を付け、悩み考えた末に一軒の家が形を現して行く。

この経験をなくしては本当の大工への修行とは言い難いのです。

私自身、初めて墨付けを任して貰えた時、自分の想像以上に悩み考えました。

何度も何度も確認しては見直し、棟上げの前はとても不安になりました。

ですが、無事に棟が上がった時にはそれまでに経験した事のない達成感と満足感に満たされ、それまで以上に向上心が沸いてきたのを覚えています。

ですが最近では同世代の大工でも、墨付けの経験がない大工が増えています。

このままで良いのでしょうか?

我々大工にも責任があり、プレカットの便利さに甘えて、苦労する事を忘れてしまった。

効率化ばかりを考え、木造建築の本質を失ってしまった。

このままでは先人達にも、未来の大工にも笑われてしまうのではないでしょうか。

折角、歯を食いしばって厳しい修行に耐えてきたのですから、ここらで我々大工も一つ、根性をみせてやりましょう。

技は伝えない事には残りませんから。

④まとめ

前述の理由で木又工務店はなるべく墨付けにこだわってやって行こうと思っています。

これが墨付けをする理由です。

墨付け全てが良く、プレカットが全て悪いと言うのではなく、あくまでも使い分けだと思います。

ですが、大工にしても設計士にしても、もう少し考えて取り組んで行かなければ近い将来、良い木造建築を建てる大工は居なくなるかもしれません。

これから家を建てていこうと思っているお施主さんも、墨付けして建てる家はそんなに高いものでもないのです。

森林と共存して来たこの国に置いて、木を見て木を組み、技を伝える家作りはごく自然な、当たり前のやり方だと思っています。

木又工務店

木又 誠次