2025

木又工務店 創業50周年

これからも、

地域に寄り添う木の大工集団として、

邁進し続けます。

北生駒山地に見守られて広がる大阪府四條畷市。

木又工務店は、この地に創業して50年を数えます。

大工として、地域の家づくりを全うするのはもちろんのこと、まちの賑わいを取り戻すために、そして日本の木造実務者の地位向上を目指すために、時代とともに私たちの活動も広がっていきました。

困った人のために人肌脱ぐ、昔ながらの「棟梁」をお手本に、これからも家を守り、まちを守り、頼りになる大工を育て、次の世代に繋げていきたいと思います。

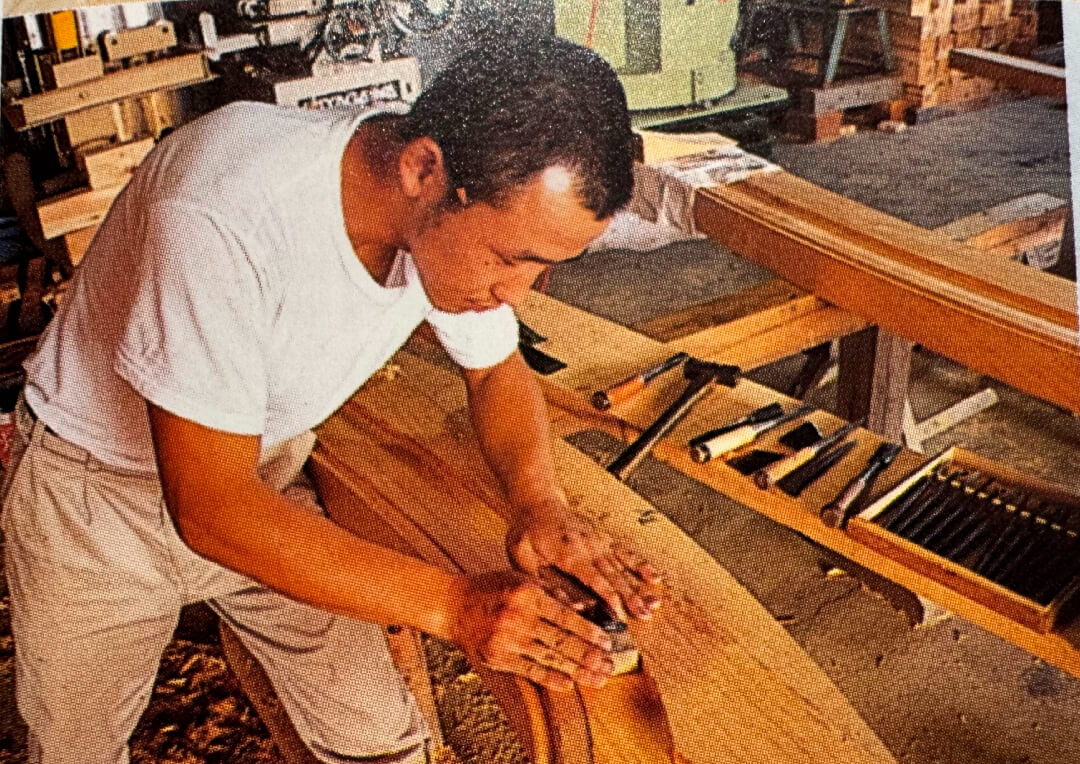

木又健次 木造住宅新築工事前にて。独立当初。

木又健次 木造住宅新築工事前にて。独立当初。木又健次、徳島県で生まれ、中学卒業後に職業訓練校にて大工技能を学び、17歳で大阪市大正区の近藤義工務店の弟子入り。10年間の大工修行の後、結婚を機に27歳で独立。四條畷市に移り住む。

独立3年後に大柿一美が弟子入り。創業当初は、木造建築や店舗の大工工事を請け負い、その後、建築工事一式請負を始める。

木又工務店として大阪府四條畷市にて個人創業を開始。

四條畷市美田町に、木又工務店 美田事務所を設立。

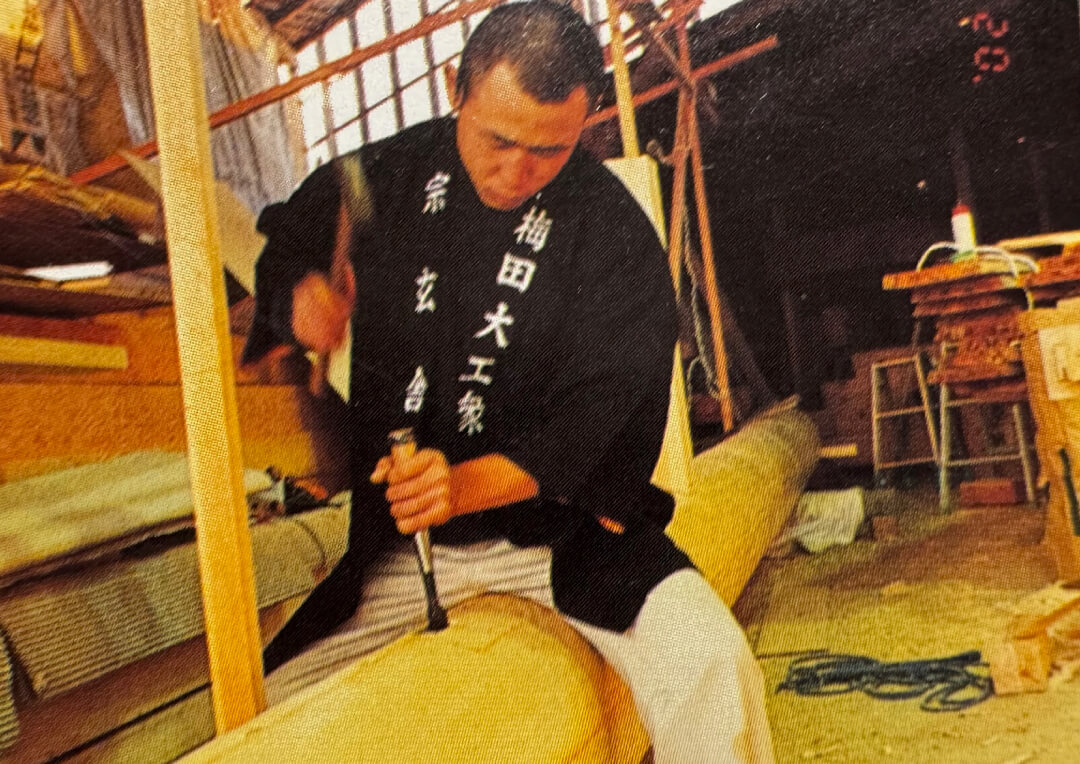

木又誠次 梅田工務店にて大工修行中。寺の庫裏新築工事の庇桁を刻む。

木又誠次 梅田工務店にて大工修行中。寺の庫裏新築工事の庇桁を刻む。 唐破風の眉を削る。

唐破風の眉を削る。木又誠次、大工を志し大阪産業大学附属高等学校建築科を卒業、大阪工業技術専門学校に入学。

専門学校卒業後、高い木造建築技術に魅せられ、奈良県西大寺の株式会社梅田工務店に弟子入りを志願。一度断られるも、熱意が伝わり弟子入りを認められる。親方のもとで、住み込みで大工修行を開始。

畷祭の様子。丸太神輿を担いで地元を練り歩き、四條畷神社に奉納する。

畷祭の様子。丸太神輿を担いで地元を練り歩き、四條畷神社に奉納する。木又誠次、5年の大工修行と1年の御礼奉公を経て帰阪、木又工務店入社。

当時は望んでいた木の家づくりの仕事は少なく、自ら営業活動して大工仕事を発注してもらえるようになる。

同年、木又誠次が中心となり「四條畷青年団」を立ち上げ、「第一回畷祭」を開催。四條畷市の木である楠から丸太神輿を制作し、四條畷神社に奉納する。

以降、四條畷青年団を中心に畷祭が毎年開催される。

清滝作業場。弟子たちは自由に利用でき、自主的に技術や知識を身につけることができる。

清滝作業場。弟子たちは自由に利用でき、自主的に技術や知識を身につけることができる。 材木置き場は160坪。自ら買い付けた質の良い材木と、自作の材木乾燥機が置かれている。

材木置き場は160坪。自ら買い付けた質の良い材木と、自作の材木乾燥機が置かれている。木又工務店 清滝作業場設立。100坪の敷地からスタートし、徐々に隣地に拡げながら現在260坪。大工職人がいつでも技術研鑽できる環境を整えながら、質の良い材木をストックできる材木置き場として活用。

さらに、より良い状態で材木を管理するために、材木専用の乾燥機も自作する。

中野事務所。1階は施主さんとお打ち合わせする事務所、2階は家族で暮らす住まい。

中野事務所。1階は施主さんとお打ち合わせする事務所、2階は家族で暮らす住まい。木又工務店 中野事務所設立。

もとは知り合いのお店だったところを、店主が高齢で閉店するのをきっかけに、

中古住宅を売ってもらい、事務所兼住居としてリフォーム。

もとのお店も地元で愛されたお店だったので、とても縁起の良いと場所だと思い、後に本社事務所も移転。

地元をはじめ、多くの方々の協力で製作された「畷祭1号」。

地元をはじめ、多くの方々の協力で製作された「畷祭1号」。 左から四條畷青年団2代目団長、木又誠次、織田信成さん、3代目団長。

左から四條畷青年団2代目団長、木又誠次、織田信成さん、3代目団長。

株式会社木又工務店として法人化。法人化に伴い建築工事業許可を再度取得する。さらに二級建築士事務所登録を行い、自社設計を開始。

「全国的に地元・四條畷市の名前をもっと知ってもらいたい」と考え、四條畷青年団として「鳥人間コンテスト2016」に出場。多くの市民の支援もあり、応援団賞を受賞する。

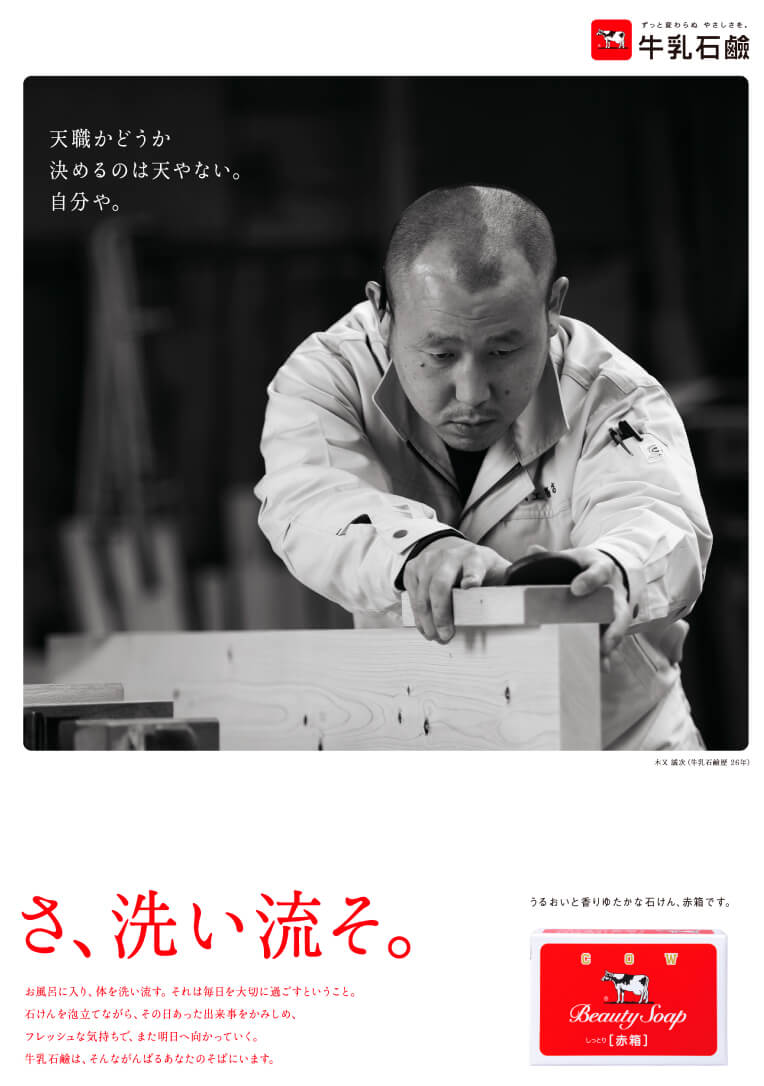

畷祭をきっかけに、木又誠次が関西テレビ放送の生活情報番組「ごきげんライフスタイル よ〜いドン!」の「となりの人間国宝」に認定される。

メディア露出が増え、牛乳石鹸のポスターにもモデルとして採用。

台風による倒木で被災した四條畷神社手水舎。

台風による倒木で被災した四條畷神社手水舎。 2019年に修繕された手水舎。

2019年に修繕された手水舎。6月、大阪府北部地震が発生。最大震度6弱を観測した。地元・四條畷神社の一の鳥居の一部が損壊し、崩落の危険が生じたため解体撤去された。

3ヶ月後の2018年9月には台風21号が大阪に上陸。土地家屋が甚大な被害に見舞われ、修繕のために大阪中を駆け回る。

四條畷神社 一の鳥居復旧のために、木又誠次が個人で1千万円借金して吉野桧を購入。自身が中心となり募金活動を開始。

樹齢150~200年生の奈良県吉野桧でつくられた一の鳥居。

樹齢150~200年生の奈良県吉野桧でつくられた一の鳥居。 MOKスクール講義の様子。全国から大工、設計士、工務店、学生などが集まる。

MOKスクール講義の様子。全国から大工、設計士、工務店、学生などが集まる。コロナ禍の影響で一の鳥居の工期は延びている状況の中、3年3ヶ月ぶりに木造の鳥居が復旧される。地域住民を中心に全国から集まった寄付金によって、仕入れた材木の費用も無事に返済。

1995年に発生した阪神淡路大震災にて、被害を受けた木造住宅の調査を行った三澤康彦氏と三澤文子氏によりスタートした「MOKスクール」。

コロナ禍の休講期間後にその意思を引き継ぎ、三澤文子氏と共に若手有志で理事会を発足。木又誠次が代表理事に就任。「全うな木造実務者」が集う学び舎であり続けるために体制を整え、一般社団法人化する。

木又工務店 創業50周年

これからも、

地域に寄り添う木の大工集団として、

邁進し続けます。