木又工務店がある限り

一生お付き合いします。

これからもお付き合い

よろしくお願いします。

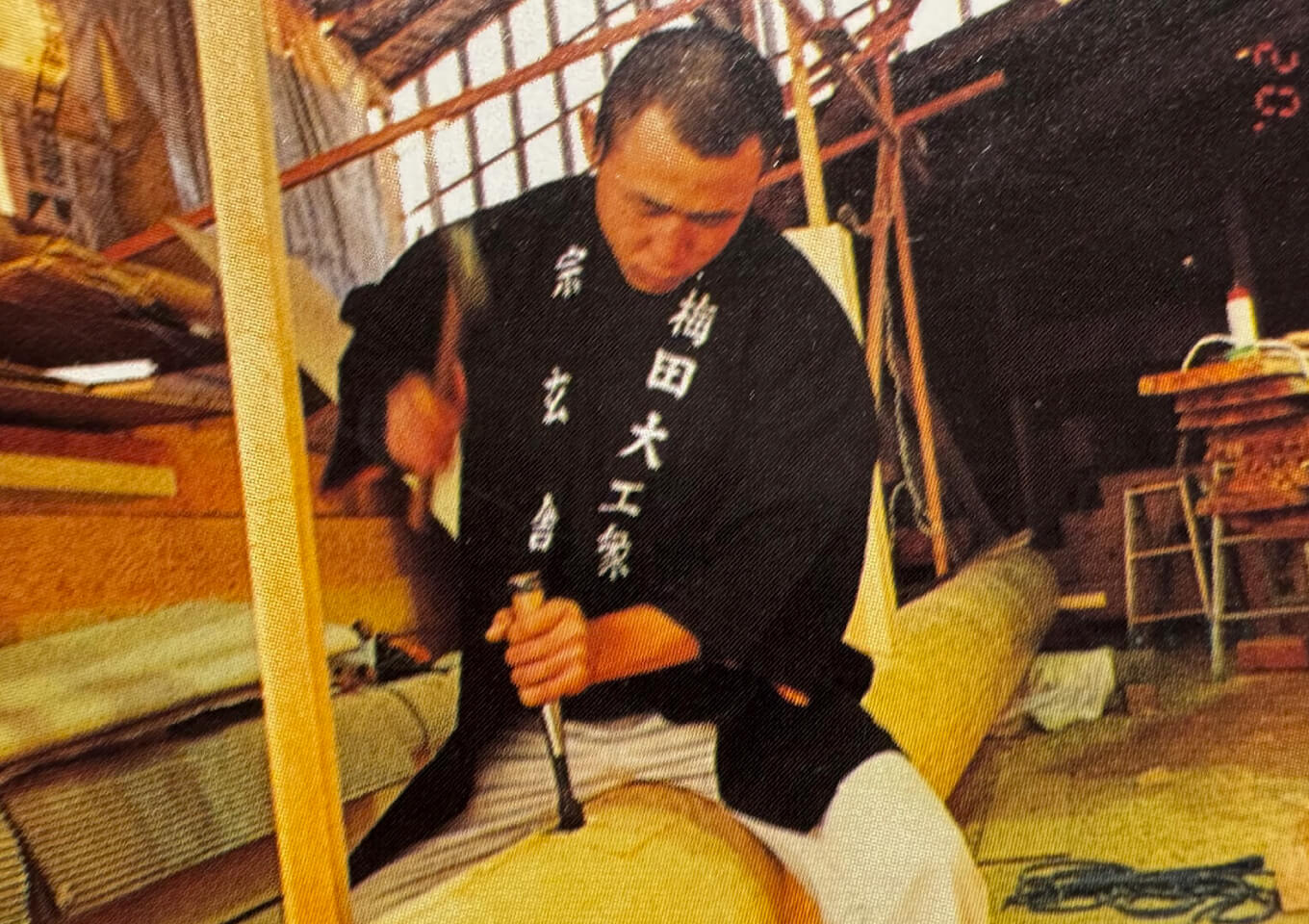

家を建てるまでやなくて、家を建ててから、大工は本当のお付き合いが始まると思います。木の家は、大工が手をかけ続ければ、100年でも住み続けられる。5年保証、10年保証とかのルールではなく、木又工務店があるかぎり、何かあったら責任もってすぐに駆けつけますから安心して欲しいです。僕らがいなくなっても、大工の技術を受け継ぐ弟子やその弟子が家を守り続けます。ホンモノの大工と技術を後世に残していくのは、そのためでもあるんです。倒産せえへん限り、一生お付き合いします。だから、これからもお付き合いよろしくお願いします。